El chavismo no nació de un rayo

La élite política terminó de abrirle la puerta

Muchos, con justa indignación, ven en el chavismo un régimen autoritario, corrupto y destructor. Pero pocos se detuvieron a pensar cómo llegó a instalarse con tal fuerza en Venezuela. La dictadura de Nicolás Maduro no apareció por arte de magia ni fue el resultado de un solo fraude electoral. Es, más bien, la consecuencia de un proceso largo, doloroso, y, sobre todo, evitable.

Venezuela en los años 90 no era el paraíso que el exilio venezolano recuerda con añoranza. Era una democracia formal, sí, pero profundamente herida por la corrupción, la desigualdad y la desconexión de sus élites políticas.

(Les recomendamos también: Nicolás Maduro cumple 12 años en el poder: ¿Cómo llegó a la Presidencia de Venezuela?)

Dos partidos –Acción Democrática (AD) y COPEI– se repartían el poder desde 1958 bajo un pacto de gobernabilidad conocido como el 'Pacto de Puntofijo'. Lo que en su momento fue un acuerdo de estabilidad, con el tiempo se convirtió en sinónimo de clientelismo, repartos y desgaste institucional.

Uno de los símbolos más notorios de esa decadencia fue RECADI (Régimen de Cambios Diferenciales), un sistema de control cambiario establecido en 1983, que debía administrar la entrega de dólares preferenciales para importaciones esenciales.

En la práctica, se convirtió en un mecanismo de corrupción institucionalizada: se asignaban divisas a empresas fantasmas, se inflaban facturas, y se enriquecían a manos llenas funcionarios y empresarios conectados con el poder. Aunque fue desmantelado a inicios de los 90, su legado de saqueo minó la confianza pública y alimentó la percepción de que las instituciones servían solo a los privilegiados.

En 1989, el gobierno de Carlos Andrés Pérez implementó un programa de ajuste económico impulsado por el FMI. La medida provocó un aumento abrupto de los precios de los servicios y la gasolina. Lo que vino después pasó a la historia como el 'Caracazo': una sublevación popular y militar espontánea, marcada por saqueos, protestas y enfrentamientos violentos en las principales ciudades del país. La represión fue brutal.

Se calcula que hubo cientos de muertos -algunas cifras no oficiales hablan de más de mil—, enterrados en fosas comunes. El Estado mostró entonces su rostro más autoritario y dejó una cicatriz abierta en el imaginario colectivo. Esa herida fue la primera gran grieta por donde entró el discurso de Hugo Chávez.

Un símbolo de rebeldía

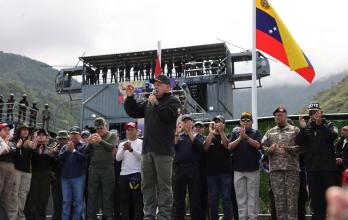

En 1992, Chávez lideró un intento fallido de golpe de Estado. Fue encarcelado, pero su breve mensaje televisivo –“por ahora”– lo convirtió en símbolo de rebeldía para muchos. Mientras los partidos tradicionales seguían desgastándose, un teniente coronel golpista ganaba popularidad.

Paradójicamente, fue la élite política la que terminó de abrirle la puerta. Rafael Caldera, expresidente y viejo zorro de la política, lo indultó en 1994 como un gesto populista para congraciarse con una población desencantada. Y no solo lo liberó, sino que más tarde, como presidente saliente, fue el encargado de colocarle la banda presidencial en 1999. Ese gesto cerró simbólicamente el ciclo de los viejos partidos y consagró el ascenso del outsider que prometía arrasar con la vieja clase política.

La crisis bancaria de 1994, con la quiebra de bancos como Latino, Progreso y Venezuela, dejó sin ahorros a miles de venezolanos. Fue otro clavo en el ataúd de los partidos tradicionales. Chávez supo capitalizar esa indignación. Prometió una “refundación de la república”, habló de justicia social y moralización del Estado. Pero detrás de ese discurso, su verdadero objetivo era otro: desmontar la institucionalidad democrática desde dentro.

En 1999 convocó una Asamblea Nacional Constituyente, que obtuvo un respaldo abrumador en las urnas: cerca del 88% de los votantes apoyaron su convocatoria, aunque con una abstención superior al 50%. La nueva Constitución no solo refundó las instituciones, sino que permitió la reelección presidencial y estableció un modelo de poder altamente centralizado.

Chávez no engañó solo al pueblo. Engañó una buena parte del sistema. Y lo hizo con paciencia, carisma, y ?? un relato que supo aprovechar cada error de sus antecesores. Por eso es fundamental entender que el chavismo no nació de un día para otro, ni fue una anomalía espontánea: fue la consecuencia de una democracia herida, de élites desconectadas e indolentes, y de una ciudadanía cansada de promesas incumplidas.

La historia de Venezuela también es una advertencia. Porque ningún sistema democrático está exento de colapsar desde dentro cuando quienes lo gobiernan pierden el contacto con la gente, cuando los partidos dejan de representar y se dedican a repartir el poder. El chavismo no cayó del cielo: lo dejamos entrar por la puerta principal.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!